文章 3200 字

速读只需 8 分钟

前言

想写东西,脑子一片空白;临场被质疑,有理却说不出;明明看过解决办法,却怎么都想不起来——这些崩溃时刻,你经历过几次?

这些都是自己的惨痛经历!我曾经认真请教过那些思想深刻,逻辑清晰的大牛,他们给出的建议就是:多看书,多总结。

但在执行的过程中,我又遇到了新问题:书读不下去,看完就忘。最开始,我想找一款软件把看过的内容记下来,后来发现光记录还不行,还得分类管理,不然用的时候找不到,但分类的过程中又发现,有些笔记可能同时属于多个分类——例如一篇关于电动汽车的笔记,既可以归到机械类,也可以归到制造类,然后又开始研究标签的使用……

就这样,一个问题解决了,另一个问题又会冒出来,最终踏上了漫漫的不归路。

目前为止,我基本上把市面上所有的主流笔记软件都用了一遍,例如 Notion 、Heptabase 、Obsidian 、Flomo……,甚至连 vscode 、Trae 等编程工具都尝试过,但我发现,哪怕把这些软件玩出花,也无法解决所有痛点,例如 Notion 无法可视化、Heptabase 不能定期回顾、Obsidian 的移动端过于笨拙……

后来看了王树义老师的分享,得知了重器轻用的概念:无需要求一款软件面面俱到,我们应该使用每款软件最擅长的部分,来搭建知识管理的流程。因为每款笔记软件的背后,都对应一套知识管理方法,而这套方法未必契合自己的需求。所以我们要按需所取,搭配使用!

所以,找到一套适合自己的知识管理方法变得迫在眉睫!

最开始读的是《打造第二大脑》这本书,了解了 CODE 流程与 PARA 理论。CODE 是将信息变成知识的处理流程,而 PARA 则是普通人变成专家的成长路径。

后面又陆陆续续读了《零秒思考》《费曼学习方》等书籍,但总觉得差点意思,直到了解到了卡片盒笔记法,一时惊为天人,原来知识还可以这么复用!

于是结合之前看到的各种理论,经过反复的摸索与试错,终于确定了一套流畅、便捷、有效的知识处理流程,这套方法虽有瑕疵,但令人振奋!

接下来打算写几篇文章,将这些年有关知识管理的思考与实践总结出来,算是给自己做一个交代,也希望能给大家一些参考。

信息与知识

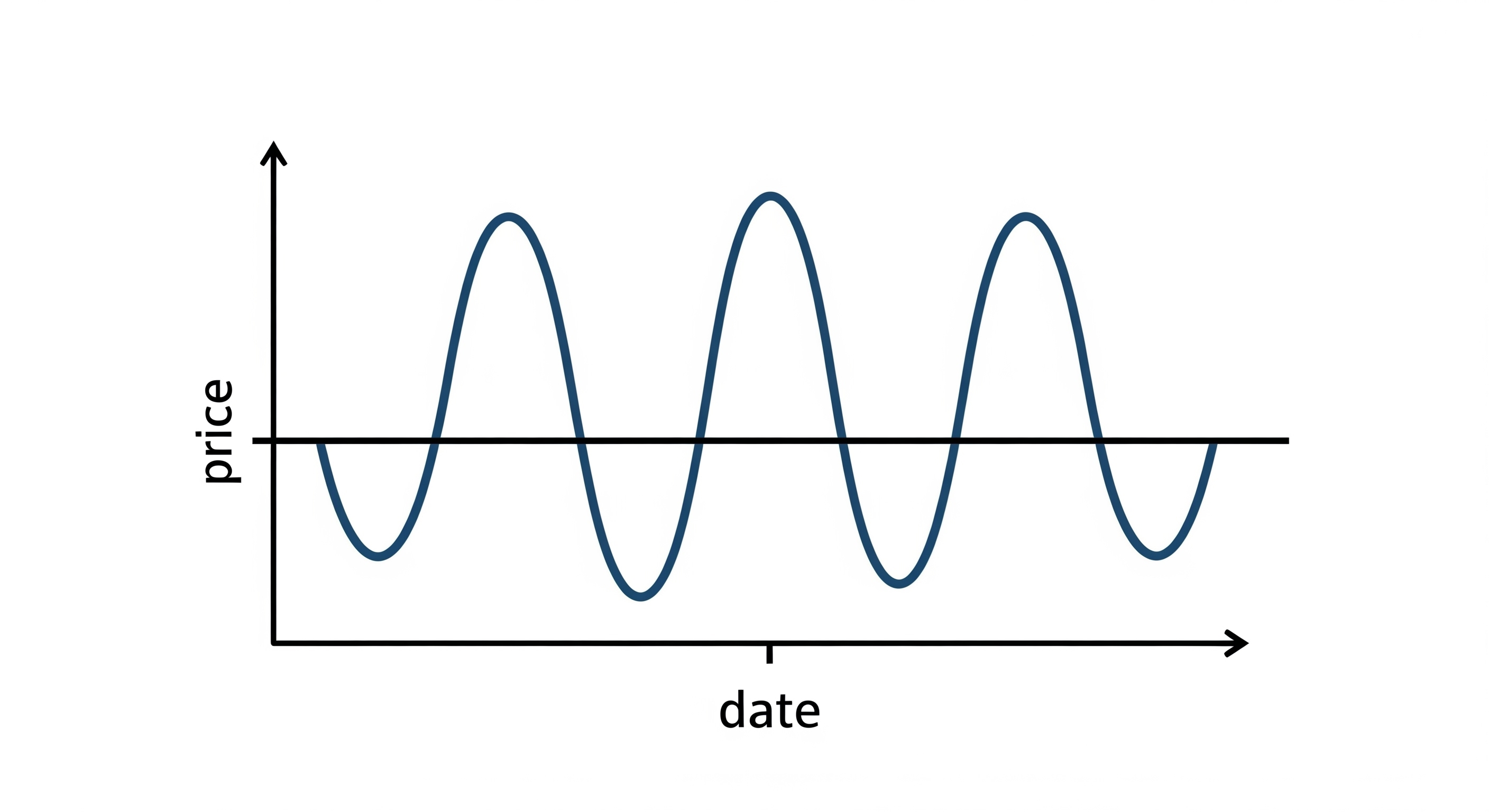

作为这个系列的开篇,我想通过一个案例说明信息、知识、洞见、智慧的区别与联系。高中的时候我们都学过价格波动曲线(见下图)

在我们理解原理之前,这条曲线对于我们来说只是一条信息,跟娱乐八卦没有什么区别,信息最大的特征就是容易遗忘,对我们的影响微乎其微。

后来我们了解到影响价格的各种因素,以及价值与价格的关系,价格波动曲线就慢慢被内化成了知识,与信息相比,知识最大的特征是知其然,知其所以然——将新接触的信息与脑海中已有的知识建立连接,成为了知识网络的组成部分,所以知识的印象更加深刻。

但学习的目的是为了解决问题,当价格波动曲线成为我们决策依据时,它就成了我们洞察的前置条件。

例如自然界有强酸也有强碱,但是在一般情况下,这两种极端情况都无法长久维持,最终还是回归到了中性的状态。

再到后来,我们发现这条曲线不仅能解释价格波动,还能解释很多涉及平衡波动的事物:无论是的波峰还是波谷都短暂的、交替的。只有中间的平衡态才是长久的,稳定的,例如情绪、酸碱性、温度等等。

以我们的情绪为例,虽然平时时好时坏,但是多数情况下,还是以温和平静为主,那么,当我们特别高兴,忘乎所以的时候,是否需要警惕即将来临的低谷?如果正在遭遇挫折,是否意味着不久的将来,我们会重返状态巅峰?

此时,「不以物喜,不以己悲」这句话霎时点亮了思绪,原来古人早已悟道了这个真理,塞翁失马、祸福相倚、危中有机……之前接触过的概念都串联了起来,你在悟道的同时,真心认可了这条曲线的价值,并在后续的行为中,把这条曲线当成自己解决各类问题的核心原则之一。

由此,从信息转化为智慧的路径就此达成。

总结一番:信息是没过脑子的耳旁风;知识是将不同的知识点建立连接,从而内化吸收;洞察是以现有知识网络为基础产生的新想法,直接影响我们决策;而智慧则贯穿了不同的知识域,深刻影响人们行为习惯的模式原则。当然,还有更加细致的划分,如下图所示

由此可见,由信息→知识→洞察→智慧,就是不断建立连接的过程。相关的记忆节点越多,连接越丰富,我们对问题的洞见就越深刻,遇到问题时,给出的解决方案也就越合理。

实际上,在大脑中,高度相关的知识节点会聚合成知识块,而专家的脑海中,大约有 5-10 万个专业领域的知识块,不同的知识块之间相互连接,形成大量的索引记忆。

如此一来,一条由普通人成为专家的路径似乎变得清晰明朗起来:不断摄入新的知识,形成记忆节点;然后通过思考内化,将这些记忆节点连接到已有的神经网络之中,形成新的索引记忆。如此反复,当大脑的知识块积累到 5-10 万时,自然而然就成为了领域专家。

知识管理的作用

但实际上真是如此吗?我们还忽略了一个致命的对手——遗忘!

当记忆节点长时间没有被点亮时,其连接属性也在慢慢减弱,直到有一天,这个记忆节点脱离了现有的知识脉络,就像一只断了线的风筝,落到了脑海中的某个角落,再也想不起来了。

遗忘的过程确实令人沮丧,无论是谁,都无力抵抗遗忘的困扰,但大脑如果能像硬盘一样,把学过的知识点以及对应的连接存储起来,永不遗忘,那岂不是像开了挂一样!

此刻,知识管理正式闪亮登场!

知识管理又被称为第二大脑,其目的就是将学过的内容存储起来,当我们需要使用时,能快速检索出来,接入自己的大脑,为我所用,正如 U 盘之于电脑,乐谱之于歌手,召之即来,来之能用。

实际上,我们大脑所擅长的不是记忆,而是思考、关联、推理与创造。例如,当我们用字典查询生僻字的时候,大脑中真正有用是查询的方法,而不是生僻字所在的页码。让大脑去记忆大量的细枝末节,本身就是对脑资源的浪费。理想情况下,我们应该把思考过的结论、学习过的知识存储在笔记中,而我们只需要记住这些知识的应用场景与线索即可,这样既可以充分利用大脑的机能,也不会造成沉重的记忆负担,所以好的知识管理,就是我们的脑力外挂!

在接下的文章中,我们正式进入到知识管理的世界!在后续的文章中,我会陆续把下面 9 个问题说清楚:

- 卡片盒笔记法的使用方法

- 以 PARA 为主的笔记分类方法

- 以 CODE 为主的知识管理流程

- 使用 Flomo 进行知识管理的实践案例

- 使用 Heptabase 进行知识管理的实践案例

- 使用 Obsidian 进行知识管理的实践案例

- Get 、Flomo 、Obsidian 与 Trae 的搭配使用

- reminds 、Noteey 与 Typora 的搭配使用

- 自己期待的知识管理工具

小结

写到文章的结尾,突然想到了许多年前,跟小表弟的一次聊天。

那时他刚刚参加完奶奶的葬礼,我本想安慰一番,没想到还在上中学的他提出了一个问题:大哥,你觉得什么是真正的死亡?

我一时语塞,不知从何答起,小表弟若有所思地说道:我觉得是记忆,只要我们还记得这个人,他就没有死!

许多年后,我跟同事聊到了硅基生命取代碳基生命的问题:随着科技的发展,当我们的器官被一点点的取代——骨骼换成钛合金,心肺换成人造器官,甚至连大脑都被替换,那我们还是自己吗?

那份独属于我们的东西到底是什么呢?思来想去,我突然想到了:这连续不断的,除了记忆,还只有我们的思想!

原来,延续我们生命的,不仅仅只有繁衍后代,将自己的思想记录并传播出去,也是一种途径!突然间,我觉得古代先贤们都没有死,因为几千年后,我们依然读着他们的著作,他们的思想依然启发着我们;或许有一天,我们也可以像他们一样不死不灭,前提是我们得为别人留下足够有价值的东西!

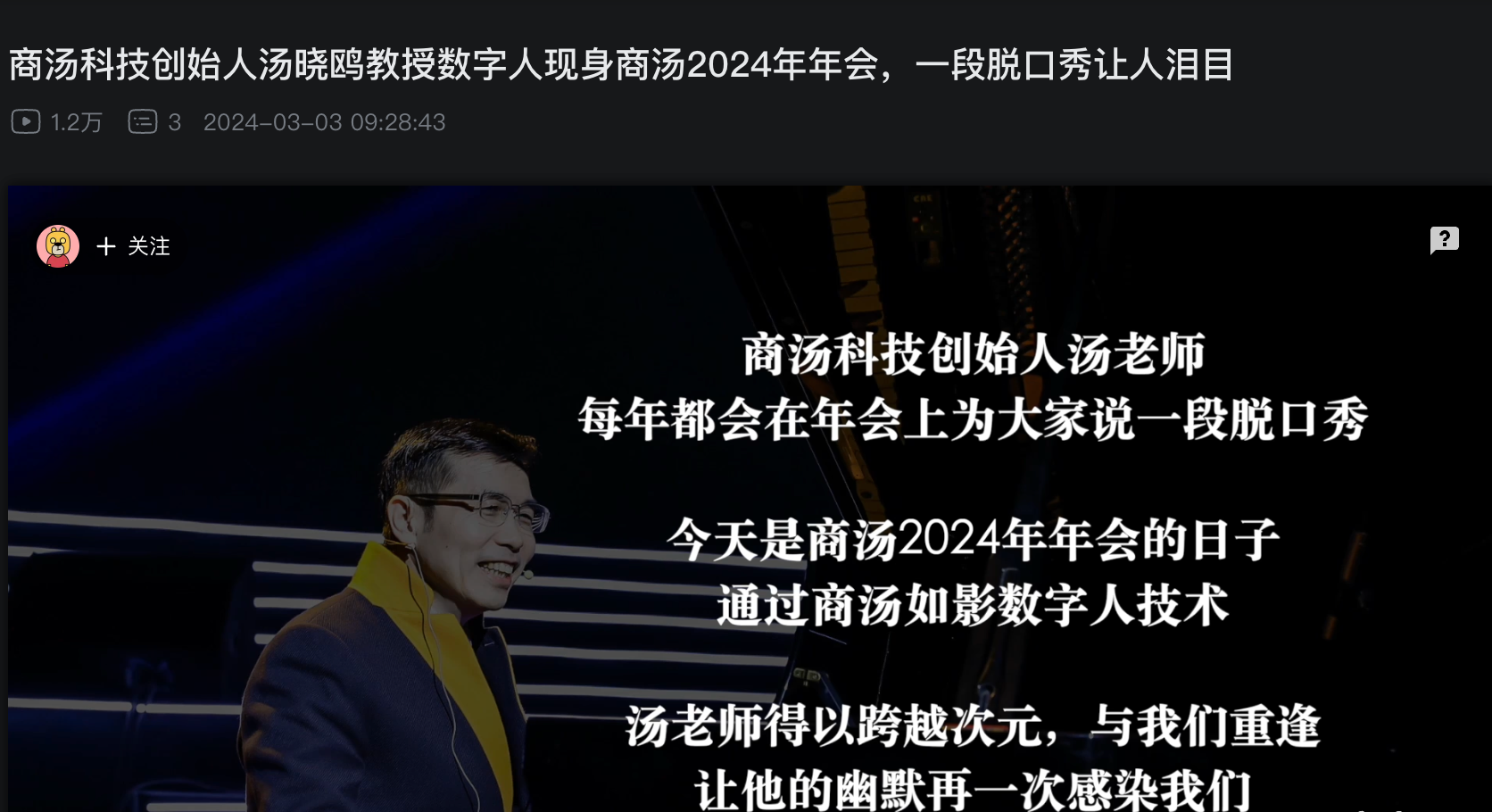

这不禁让我想起了一年前的一则新闻:已经过世的商汤科技创始人汤晓鸥教授,以数字人的形式,在公司年会上给全体员工来了一场特殊的脱口秀。

汤老师无论是容貌还是谈吐都如生前一样,仿佛不曾离开。

或许在不久的将来,我们每个人都会拥有自己的数字人。但前提是,我们得留下足够多的思考与学习的痕迹,才能在另外一个平行世界浇筑我们的灵魂。

我们留下的记录越多,这个数字生命就越契合我们的本体,越能表达我们的意志。

而知识管理,正是为这个未来做准备的最好方式。